「食事の準備が面倒だけど、栄養バランスも気になる…」そんな悩みを抱える方にとって、冷凍宅配弁当のナッシュは非常に魅力的なサービスです。

しかし、「ナッシュだけで栄養は足りるの?」「ナッシュを使ったら栄養不足にならない?」といった不安を感じる方もいるでしょう。

この記事では、ナッシュの栄養成分を徹底的に分析し、健康的に利用するためのポイントを解説します。

ナッシュの利用で栄養不足にならない?成分表から見る健康維持のコツ

ナッシュは糖質30g以下・塩分2.5g以下の基準で作られた便利な宅配弁当ですが、「これだけで栄養は足りるの?」と不安に思う方も多いでしょう。

厚生労働省の食事摂取基準と比較すると、主食や野菜・果物をプラスすることで、バランスの良い食生活を無理なく実現できます。

栄養不足になるって本当?徹底解説

<タクメシ・イメージ図>

「ナッシュは栄養バランスが良い」と聞く一方で、「ナッシュは栄養が偏る」という声も耳にします。

この疑問に答えるべく、ナッシュの栄養成分について詳しく見ていきましょう。

ナッシュは、すべてのメニューが糖質30g以下、塩分2.5g以下という基準で作られており、特定の健康目標を持つ人にとっては非常に有効です(ナッシュ公式サイト)。

しかし、日々の食事は、糖質や塩分だけでなく、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルなど、さまざまな栄養素をバランス良く摂取することが大切です。

ナッシュのメニューをただ食べるだけでは、個々の栄養素が不足してしまう可能性もゼロではありません。

例えば、ナッシュのメニューは糖質制限を意識したものが多いため、ご飯やパンなどの主食が含まれていないことがほとんどです。

これにより、エネルギー源となる炭水化物が不足し、活動量が減ったり、集中力が続かなくなったりする可能性があります。

しかし、お茶碗1杯(150g)の白米(炭水化物約31.1g)を追加しても、成人の1日あたり糖質基準(約350g程度)を超えないため、主食をプラスしても過剰にはなりにくい点は覚えておきましょう。

他には、一般的に加熱調理や冷凍保存の過程で、水溶性のビタミンCやB群が失われやすいという側面もあります。

しかし、ナッシュでは「凍結前の調理温度管理」や「真空凍結(急速凍結)技術」を採用し、スナップフリージングに近い方法で冷凍することで、一般的な市販冷凍食品よりもビタミン損失を抑える工夫がされています。

ナッシュのメニューを賢く選ぶだけでなく、他の食事やサプリメントで不足しがちな栄養素を補う工夫が重要です。

ナッシュはあくまでも食生活をサポートするツールであり、完璧な栄養源ではないことを理解し、利用することが栄養不足を防ぐための鍵となります。

厚生労働省による日本人の食事摂取基準(2020年版)では、成人の1日あたりの炭水化物はおよそ250〜325g、タンパク質は60〜65gが推奨されています。

食事で不足しがちな栄養素の補い方

<タクメシ・イメージ図>

ナッシュのメニューをより健康的に利用するためには、不足しがちな栄養素をサイドメニューで補うのがおすすめです。

例えば、ビタミンCはフルーツや野菜ジュース、カルシウムは牛乳やヨーグルト、食物繊維は海藻サラダやきのこスープを追加することで、手軽に補うことができます。

ナッシュの食事をベースに、不足しがちな栄養素を意識してプラスすることで、より完璧な栄養バランスを目指すことができるでしょう。

具体的には、朝食にナッシュを食べる場合、ビタミンCが豊富なオレンジやキウイなどのフルーツを一緒に摂ることで、美肌効果や免疫力向上も期待できます。

また、ナッシュのメニューには魚を使ったものも豊富にありますが、さらにカルシウムを補いたい場合は、ランチにナッシュを食べる際に、牛乳やチーズをプラスするのも良い方法です。

夜ご飯にナッシュを利用する場合、食物繊維を補うために、きのこのソテーやわかめの味噌汁などを一品加えることで、便秘予防にもつながります。

さらに、ナッシュのメニューをローテーションで利用する際は、意識的に様々な食材を選ぶことが大切です。

例えば、肉料理が続いた場合は魚料理を挟んだり、野菜中心のメニューを選んだりすることで、自然と多様なビタミンやミネラルを摂取することができます。

ナッシュのカタログやパンフレットには、メニューの栄養成分が詳しく記載されているため、それらを参考にしながら、ご自身の体調や目的に合わせた献立を組み立てることで、ナッシュをより効果的に活用できるでしょう。

ナッシュの脂質やタンパク質は大丈夫?成分表から徹底検証

<タクメシ・イメージ図>

ナッシュの利用を検討している方の多くが、「脂質やタンパク質はきちんと摂れるの?」という疑問をお持ちでしょう。

結論から言うと、ナッシュのメニューは脂質とタンパク質の含有量がメニューによって大きく異なります。

そのため、ご自身の目的や健康状態に合わせてメニューを賢く選ぶことで、栄養バランスを適切にコントロールできます。

ナッシュのメニューは管理栄養士が監修しており、多様な食の好みや健康目標に対応できるよう、豊富なバリエーションが用意されています。

例えば、タンパク質をしっかり摂りたい方には、肉や魚をメインにしたメニューがおすすめです。

例として挙げられた「チリハンバーグステーキ」は、タンパク質が36.7gと非常に豊富で、筋力アップを目指す方や活動量が多い方に適しています。

一方で、ダイエット中で脂質を控えたい場合は、ナッシュの成分表を確認して、脂質の少ないメニューを選ぶことが重要です。

例えば「ヘルシーキヌアボウル」のような野菜中心のメニューは、脂質が抑えられている傾向にあります。

公式サイトの成分表を積極的に活用し、目的に合ったメニューを選ぶことが、ナッシュを美味しく、そして健康的に続けるための鍵となるでしょう。

栄養バランス例

読者が「このメニューを選ぶと、どのくらいの栄養が摂れるか」を一目で理解できるよう、主要な栄養素(エネルギー/タンパク質/脂質/炭水化物/塩分)を表形式でまとめます。例えば以下のように、代表的な3品を比較します。

| メニュー名 | エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 塩分(g) |

|---|---|---|---|---|---|

| チリハンバーグステーキ | 450 | 36.7 | 18.5 | 22.1 | 2.3 |

| ヘルシーキヌアボウル | 360 | 12.4 | 9.8 | 35.4 | 1.8 |

| 彩り野菜の和風ハンバーグ | 390 | 22.0 | 14.2 | 30.0 | 2.1 |

厚労省の推奨(成人女性:50g/日・男性:60g/日)に照らすと、ナッシュ+乳製品や卵などの併用で十分に達成可能です。

ナッシュの利用で栄養不足にならない?原材料や添加物は安全?安心して利用するためのポイント

ナッシュのメニューは美味しいだけでなく、原材料や添加物についても気になりますよね。

特に、毎日食べるものだからこそ、食の安全は重要です。ナッシュは、食材の仕入れから調理、盛り付け、冷凍まですべてを自社の工場で行っています。

これにより、衛生管理が行き届き、安全性を保つことができます。

原材料の産地については、ナッシュの公式ウェブサイトやカタログ、パンフレットに詳細が記載されている場合があります。

気になる方は、注文前に確認してみるのがおすすめです。

原材料の産地はどこ?食の安全性をチェック

<タクメシ・イメージ図>

ナッシュでは、安全で質の高い食材を使うために、原材料の産地にもこだわっています。

食の安全は、冷凍宅配弁当を選ぶ上で非常に重要なポイントです。

ナッシュのウェブサイトやカタログには、一部のメニューで使われている食材の産地が明記されていることがあります。

これにより、消費者はどのような食材を口にするのかを事前に確認でき、安心して食事をすることができます。

ナッシュは、国内の生産者と提携することも多く、日本の食材を積極的に使用しています。

これは、新鮮な食材を確保するだけでなく、生産者の顔が見える安心感を消費者にもたらす取り組みです。

一方で、メニューによっては、安定した供給や品質を確保するため、一部の食材に中国産を使用している場合もあります。

ナッシュでは、こうした原材料についても、国の基準をクリアした安全なものを選定しているため、過度な心配は不要です。

自社の工場で調理から冷凍まで一貫して管理しているため、衛生面においても高い基準を維持しています。

食材がどこで、どのように作られているかを知ることは、ナッシュを継続して利用する上での信頼に繋がります。

ナッシュの利用を検討している方は、公式サイトで原材料の情報を確認し、ご自身の食に対する価値観と照らし合わせることをお勧めします。

これにより、ただ便利だからというだけでなく、納得してナッシュを利用することができるでしょう。

実際の体験談:中国産原材料の確認すべし!!

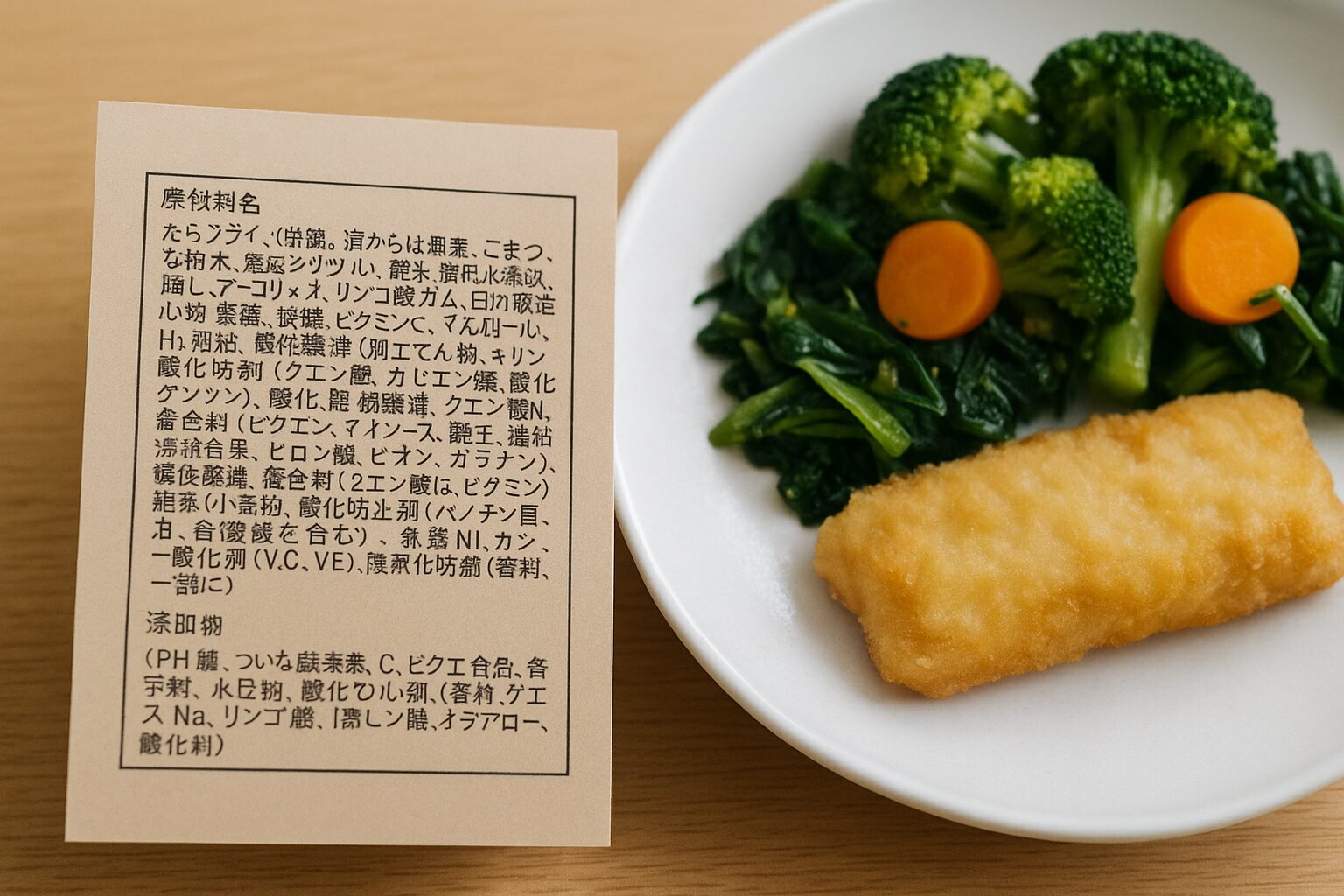

<タクメシ・実際の写真>

先日、ナッシュの「たらフライの特製タルタルソース」(FISH MAIN DISH)がおいしそうなので何も気にせず注文しました。

食べる前にパッケージを確認すると糖質22.2g、塩分2.4g、カロリー467kcal、脂質31.5g、食物繊維4.6gと成分は申し分なし。

原材料表示を見て驚いたのが、たらフライの特製タルタルソース「中国工場製造」、こまつな「中国産」の文字。

冷凍食品は便利ですが、産地や製造場所によっては品質や安全面で不安が残る場合もあります。

私自身は問題なく美味しくいただきましたが、「安心・安全」を最優先にしたい方は、購入前に成分表だけでなく産地表示と添加物の種類もしっかりチェックすることをおすすめします。

特にアレルギー体質の方や小さなお子さんがいるご家庭では、産地の一つひとつが気になるポイントですよね。

ナッシュを継続利用する際は、食材の産地リスクも含めて「納得できる選択」を心がけましょう。

添加物は使われている?無添加メニューの選び方

<タクメシ・イメージ図>

「ナッシュは無添加ですか?」という質問をよく耳にしますが、厳密には違います。

ナッシュのメニューには、食品の品質を保ち、安全性を確保するために、添加物が使用されている場合があります。

たとえば、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、pH調整剤(クエン酸Na、リンゴ酸)、酸化防止剤(V.C、V.E)などです。

これらはすべて食品衛生法の基準をクリアしており、安全性が確認されていますが、「無添加にこだわりたい」方は、成分表にこれらの名称がないメニューや、素材そのものの味を活かした和食系メニューを選ぶと安心です。

ナッシュのメニュー開発には管理栄養士が携わっており、不必要な添加物は極力抑えるという方針が徹底されています。

これは、市販の冷凍食品の中には、風味や保存性を高めるために添加物が多く含まれているものがあることを考えると、大きな安心材料と言えるでしょう。

ナッシュは、美味しさだけでなく、健康的な食生活をサポートするために、原材料の選定から調理法まで細心の注意を払っています。

「添加物はできるだけ避けたい」という方には、ナッシュのメニューの中から、より自然な原材料で作られているものを選ぶという方法があります。

具体的には、成分表やカタログを参考に、添加物の記載が少ないメニューや、シンプルな食材で構成されているメニューを選ぶのがおすすめです。

例えば、野菜をたっぷり使ったメニューや、素材の味を活かした和食などがその代表例です。

ナッシュは、すべてのメニューにおいて安全性を確保していますが、個人の価値観や健康志向に合わせてメニューを選ぶことで、より納得感のある食生活を送ることができます。

ナッシュの公式サイトやパンフレットには、各メニューの原材料や成分表が詳しく記載されているので、ぜひ活用してみてください。

ご自身で情報を確認し、納得した上でメニューを選ぶことが、ナッシュを賢く、そして安全に利用する上での大切なポイントです。

健康被害の心配はない?気になる噂の真相

<タクメシ・イメージ図>

ナッシュを利用して「健康被害があった」というような噂を聞くことがありますが、これにはいくつかの要因が考えられます。

結論から言えば、ナッシュのメニュー自体が直接的な健康被害を引き起こすことは極めて稀であり、そのほとんどはナッシュの利用方法が適切でなかったり、個人の体質によるものであると言えます。

例えば、ナッシュのメニューばかりを毎日食べ続け、他の食品を全く摂取しないことで、栄養バランスが偏ってしまうケースが考えられます。

ナッシュは糖質や塩分を控えめにしているため、特定のビタミンやミネラル、食物繊維などが不足する可能性があります。

これにより、体調不良を引き起こし、「ナッシュのせいで健康被害が…」と誤解してしまうことがあるのです。

また、アレルギー体質の方が、成分表の確認を怠ってアレルゲンを含むメニューを摂取してしまった場合も、健康被害が発生する原因となります。

ナッシュは公式サイトやカタログにアレルゲン情報を明記しているため、事前に確認することが非常に重要です。

ナッシュは、あくまでも忙しい現代人の食生活をサポートするためのツールです。ナッシュの食事をベースにしつつ、サイドメニューとして新鮮な野菜や果物を加えたり、乳製品をプラスしたりすることで、より完璧な栄養バランスを目指すことができます。

ナッシュを食事の一環として賢く取り入れることで、その効果を最大限に発揮し、美味しく、そして健康的にナッシュを続けることができるでしょう。

成分表やカタログから見るナッシュのこだわり

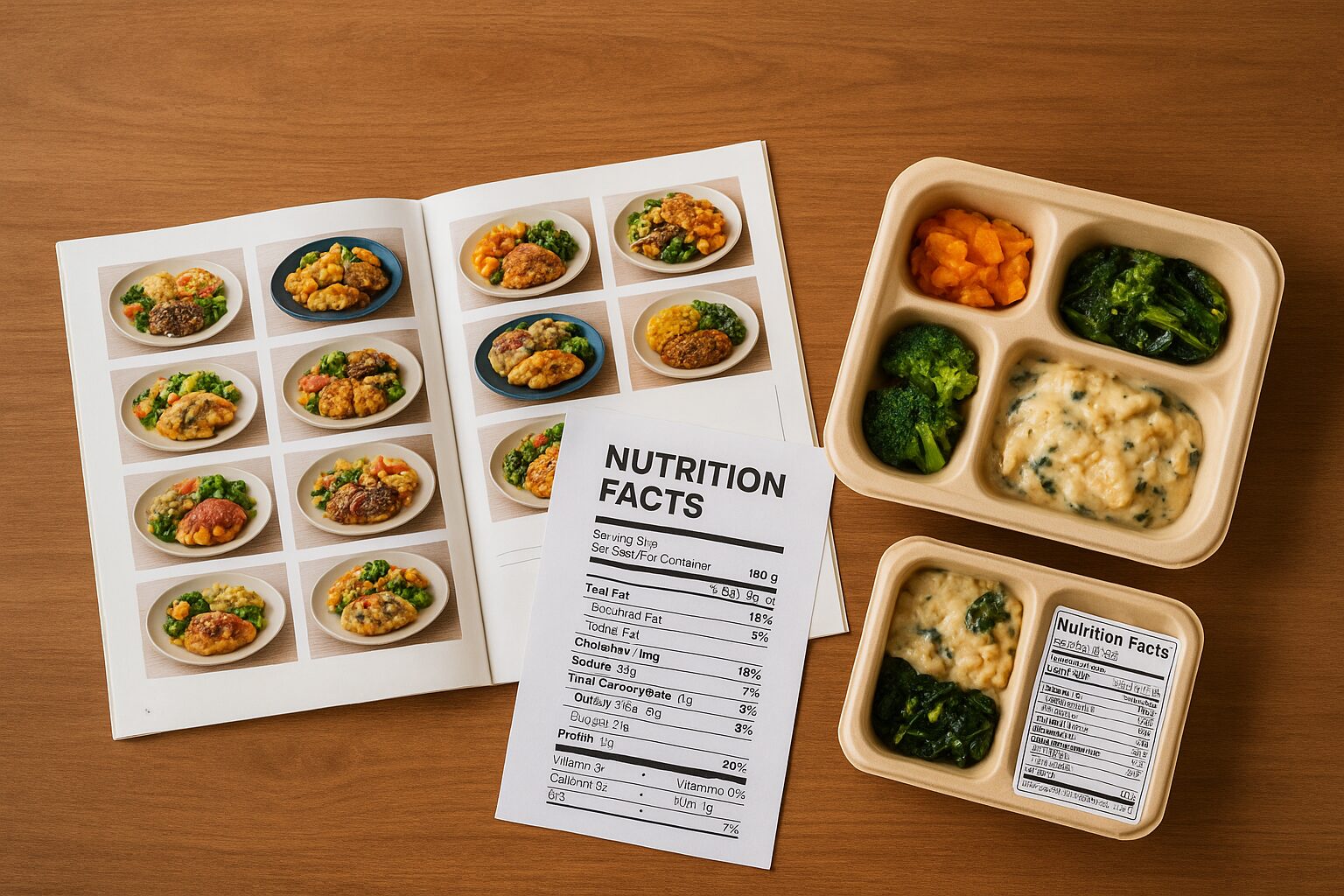

<タクメシ・イメージ図>

安心してナッシュを利用するためには、成分表やカタログをしっかり確認することが大切です。

これらは、ナッシュが提供するメニューの「見える化」であり、利用者の食の安全と満足度を高めるための重要なツールです。

ナッシュは、すべてのメニューにおいて、カロリーや脂質、タンパク質、炭水化物、塩分などの主要な栄養成分をグラム単位で明確に記載しています。

これにより、ダイエットや筋力アップ、糖質制限など、ご自身の健康目標に合わせて最適なメニューを選ぶことができます。

さらに、成分表には、使用されている原材料やアレルゲン情報も詳細に記載されています。アレルギーを持つ方にとっては、この情報が健康被害を防ぐ上で不可欠です。

ご自身の体質やアレルギーの有無に合わせて事前に確認することで、安心して食事を楽しむことができます。

また、ナッシュのカタログやパンフレットには、各メニューのコンセプトや調理法に関する情報も掲載されていることがあります。

これにより、ナッシュがどのようなこだわりを持ってメニューを開発しているかを知ることができ、ナッシュに対する信頼感がより深まります。

ナッシュを上手に活用する鍵は、ただ便利だからという理由だけでなく、ご自身で情報を確認し、納得した上でメニューを選ぶことにあります。

成分表を比較しながら、脂質を抑えたいメニュー、タンパク質を多く摂りたいメニューなど、ナッシュの豊富なラインナップの中からご自身に合ったものを見つけ出すことで、美味しく、安全に、そして健康的にナッシュを続けることができるでしょう。

まとめ:ナッシュの利用で栄養不足にならない?栄養バランスを賢く保つ3つのポイント

「便利だけど、本当に大丈夫?」という不安から、ナッシュの利用に踏み切れない方もいるかもしれません。

しかし、ナッシュは栄養不足や健康被害を心配することなく、美味しく健康的に利用できるサービスです。

重要なのは、ナッシュを「賢いツール」として活用すること。以下のポイントを押さえて、あなたの食生活にナッシュを上手に取り入れましょう。

1. 栄養バランスは成分表でチェック

-

ナッシュのメニューは、糖質や塩分を控えめにしています。脂質やタンパク質の含有量もメニューによって異なるので、目的に合わせて選びましょう。

-

公式サイトの成分表を活用し、ダイエットや筋力アップなど、あなたの健康目標に合ったメニューを賢く選ぶことができます。

-

ナッシュの食事に、野菜や果物、乳製品などをサイドメニューとして加えることで、栄養不足を補い、より完璧な栄養バランスを目指せます。

2. 食の安全性は原材料と添加物で確認

-

ナッシュは自社工場で食材の仕入れから調理まで一貫管理しており、高い衛生基準を保っています。

-

原材料の産地や添加物について気になる場合は、成分表やカタログをチェックしましょう。一部中国産も使用されていますが、国の基準をクリアした安全なものです。

-

不必要な添加物は極力抑えるという方針なので、市販の冷凍食品より安心感があります。

3. 継続利用で健康維持

-

ナッシュを食事の一部として賢く取り入れることで、日々の食事準備の負担を減らせます。

-

成分表を確認しながら、ご自身の体調や目的に合わせた献立を組み立てることで、無理なく健康的な食生活を続けられます。

ナッシュを上手に活用して、美味しく、安全に、そして健康的な毎日を送りましょう。

nosh公式サイト:https://nosh.jp/